須引入養老金多繳多得激勵機制?

美妙的景色

01號

如果個人養老金制度讓人覺得劃算,肯定會主動購買,所以收益率是吸引人參與的關鍵。

02號

無論是中高收入群體的需求,還是平均工資的增長,養老金個人繳費每年1.2萬元的上限上調是遲早的事。

03號

延遲退休必須伴隨著養老金制度的改革,比如提高養老金,引入多繳多得的激勵機制。

據《國家商報》報道,養老金改革事關億萬退休人員的切身利益,也是積極應對人口老齡化的重要舉措。

黨的二十大報告提出,完善基本養老保險全國統籌制度,發展多層次、多支柱的養老保險體系。

3月5日,中華人民共和國國務院總理李克強在政府工作報告中指出,在過去的五年中,中國加強了社會保障和服務。建立<愛尬聊_尬聊生活>基本養老保險基金中央調劑制度,不斷提高退休人員基本養老金,提高城鄉居民基礎養老金最低標準。

據統計,過去五年,我國基本養老保險參保人數新增1.4億人,到2022年底覆蓋10.5億人。

2022年11月,人社部、財政部、國家稅務總局等部門聯合發布《個人養老金實施辦法》號,在36個城市啟動試點。這意味著個人養老金制度正式落地。

中國在建立多層次多支柱的養老保險體系方面取得了哪些成就?下一步努力的方向在哪里?個人養老金如何滿足日益多元化的養老保險需求?作為養老保險體系的第三支柱,個人養老如何提高普及度?

帶著這一系列問題,《每日經濟新聞》記者在全國兩會期間采訪了中國社科院世界社保研究中心主任鄭秉文。

提高個人養老金的覆蓋面。

關鍵是投資回報率。

NBD:個人養老金去年11月開始落地,但有媒體報道稱,部分地區通過“掃碼贈金”等促銷活動吸引民眾開戶。為什么你認為目前個人養老金普及率不是特別高?

鄭秉文:個人養老金屬于養老保險制度的第三支柱,與第一、第二支柱在機構屬性和發起主體上有很大不同。

第一支柱的出資人是國家,體制內既有個人繳費,也有單位繳費,還有國家財政補貼,其激勵性是第二支柱和第三支柱無法比擬的。

第三支柱,目前世界上幾乎所有國家的特點都是制度設計,完全由個人支付,由個人積累。沒有個人繳費以外的其他經濟因素,只有遞延納稅政策,所以沒有按比例繳費。

既然個人付出和積累,作為普通人,為什么要幾十年一存一交?國外的經驗告訴我們,養老金的投資回報率是一個重要的激勵因素。

如果個人養老金賬戶中的產品收益率很低,甚至低于CPI,那么個人賬戶的持有人就會積極性不高,甚至選擇停繳。這對于個人來說,等于是一種負激勵的付出。

提高個人養老金的覆蓋面和參與積極性,最好的辦法就是讓投資回報符合賬戶持有人的心理預期,讓他們有獲得感和滿足感。只有利率高于銀行的其他理財產品和儲蓄產品,老百姓才會有動力。

中國是儲蓄大國,人民有儲蓄的習慣和文化。即使疫情三年,存款量也是一年比一年多,平均每年增加10萬億以上。為什么普通人會把錢存在銀行?一方面是儲蓄文化的結果,另一方面也與現實中可投資的理財產品較少,部分銀行理財產品跌破凈值有關,說明

鄭秉文:發展多層次、多支柱的養老保險體系,是中央在建立社會保障體系過程中確定的制度目標。

早在1991年建立城鎮職工基本養老保險制度時,就計劃用“三支柱”的理念來構建我國的養老保險體系。當時文件提出建立國家基本養老保險制度、企業補充保險制度和個人儲蓄養老保險制度。這一表述的實質是發展多層次、多支柱的養老保險體系。

自1991年至今已有30多年,我國在建立多層次、多支柱的養老保險方面取得了顯著成就。

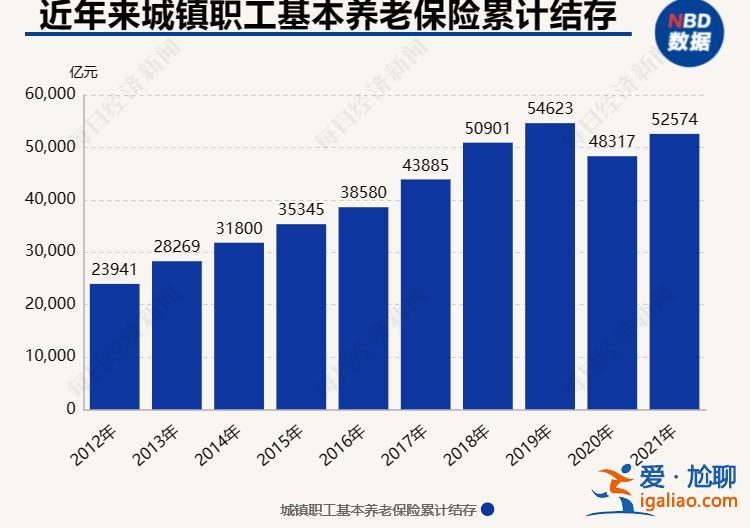

2021年末,全國城鎮職工基本養老保險累計結余近5.26萬億元。元數據源:刷新iFinD。

因為第一支柱建立的時間比較長,制度也比較成熟,現在覆蓋的人數達到法律覆蓋的93%到94%左右,積累了相當大的資金。

第一支柱包括城鎮職工養老保險制度和城鄉居民養老保險制度。在基金積累方面,目前第一支柱的積累總額已經超過7.3萬億,覆蓋人數和基金積累規模都非常可觀。

第二支柱建立的稍晚,分為企業年金和職業年金。

企業年金成立于2004年,已覆蓋2800多萬人。2015年建立的職業年金,主要覆蓋機關事業單位職工,目前覆蓋90%以上。第二支柱企業年金和職業年金的總覆蓋人數超過6000萬。

截至2022年三季度末,全國企業年金公積金近2.8萬億元。元數據源:刷新iFinD。

第三支柱于2018年開始試點。經過近幾年的試點探索和經驗積累,中國于2022年11月成功建立了第三支柱個人養老金,從純保險領域擴展到其他金融領域,涵蓋了公募基金、銀行理財和銀行儲蓄產品。

去年11月落地的第三支柱個人養老金,在制度設計上非常接近發達國家。經過大約三個月的努力,它已經在36個試點城市取得了令人振奮的成績。三個月時間,覆蓋人數超過2800萬,相當于企業年金的規模。

從三大支柱的覆蓋人數和基金積累情況來看,我國多層次多支柱的養老保險體系取得了階段性的巨大成就。

下一步是提高第二和第三支柱的覆蓋率。如果覆蓋面不理想,多層次多支柱的養老保險體系就難以穩定,難以發揮應有的作用。

養老保險制度的“并軌”改革

為了應對人口負增長

NBD:目前,個人養老金的支付限額是每年不超過12000元。為什么要定這個標準?未來的極限還會繼續提高嗎?

鄭秉文:每年12000元,就是每個月的1000元。其來源是2018年5月試點的個人稅收遞延型商業養老保險的上限。

遵循這種做法,是為了讓制度惠及中低收入群體,讓中低收入群體成為這一制度的最大受益者。對中高收入群體來說,每年12000元的繳費不算太“解渴”,但對中低收入群體來說并非如此,所以上限不超過12000元,以廣泛惠及中低收入群體,不拉大收入分配差距。

隨著社會經濟的發展,我認為每年12000元的支付限額肯定會上調。如果不提高定額上限比例,在工資比例上就會降低,因為全國的社會平均工資每年都在上漲。根據過去五六年的數據,社會平均工資增長率在8%~9%左右。所以,無論是從中高收入群體的需求,還是從平均工資增長來看,年繳費上限上調1.2萬是遲早的事。

NBD:根據國家統計局發布的數據,2022年中國人口出現負增長。與

所謂人口結構變化,主要體現在人口老齡化,即老年人口占總人口的比例在擴大。另一方面,勞動人口占總人口的比例也在縮小。

近年來,中國老齡化程度加深。圖片來源:新華社記者唐宇攝

目前所有發達國家的養老保險制度,包括我國的養老保險制度,第一支柱都是現收現付制,即退休人口的養老金由勞動人口的繳費支付。在人口老齡化的背景下,這個制度的收入會越來越少,支出會越來越多。

為此,幾乎所有國家都在嘗試各種改革措施來應對人口老齡化趨勢。從其他國家的情況來看,改革措施不超過兩種:

一種是調整制度的參數,比如繳費率,然后是替代率,這就是參數化改革;

二是養老保險制度的結構改革。結構性改革的一個重要領域就是增加第二、第三支柱,擴大第二、第三支柱的覆蓋面,這樣在第一支柱的替代收入下降的時候,如果能夠有效擴大第二、第三支柱的覆蓋面,就相當于增加了退休收入結構中的收入來源。

面對人口負增長,幾乎所有國家都在進行組合改革。一個領域空間大,就加大改革力度。

因此,在人口老齡化的背景下,特別是我國人口負增長之后,需要進行組合式改革,用參數改革和結構改革打出“組合拳”,使養老保險制度更好地應對變化的人口趨勢。