彩禮糾紛如何解決?情侶發紅包是贈與還是借貸?北京法院審理多起案件?

央視新聞客戶端消息,作為我國傳統習俗,彩禮蘊含著兩個家庭對一對新人的美好祝愿。但近年來,多地彩禮數額持續走高,引發社會熱議。

日前,最高人民法院發布審理涉彩禮糾紛案件適用法律若干問題的規定,明確禁止以彩禮為名索取財物,并完善了彩禮返還原則。近日,北京法院判決了一起彩禮糾紛案件。

婚禮半年后離婚 法院判決彩禮退還一半

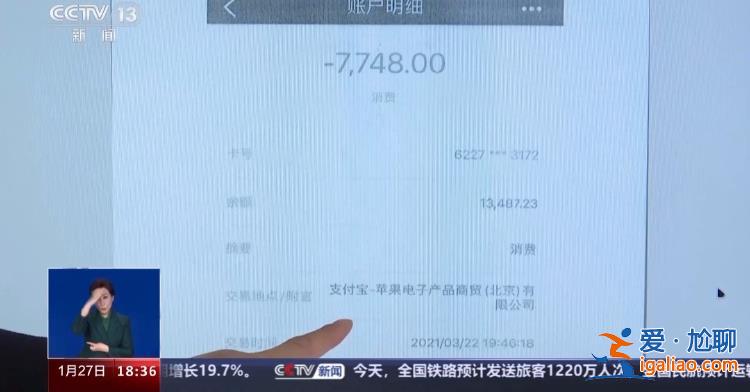

家住北京通州的小龍和小慧于2021年3月登記結婚,但舉辦婚禮半年后,兩人因性格不合、沒有感情基礎,就開始徹底分居。后男方訴至法院要求離婚,并要求女方返還婚前支付的16萬元彩禮、價值7748元的蘋果手機一部,以及價值一萬余元的婚戒;男方還主張舉辦婚禮時親友給的6萬元禮金女方收取后據為己有,也要求女方返還。

法庭上,女方認可16萬元為彩禮,但對彩禮、手機、婚戒、禮金均不同意返還,認為這些都是對方的贈與。

法院審理后認為,彩禮是以結婚為目的的贈與,該目的包含結婚登記、共同生活、孕育子女等多項因素。根據《最高人民法院關于適用<中華人民共和國民法典>婚姻家庭編的解釋一》的規定,雙方辦理結婚登記手續但卻未共同生活的;婚前給付并導致給付人生活困難的;當事人請求返還彩禮的,人民法院應當予以支持。本案中,男女雙方雖已辦理結婚登記,但結婚時間較短,也沒有孕育子女,雙方在婚姻中也不存在一方明顯過錯,最后判定女方返還男方一半彩禮8萬元。

對于男方主張的手機和婚戒,法院認為男方在婚前贈與女方的手機,系為維系雙方感情的自愿行為,為舉行婚禮給女方購買的戒指,屬于女方個人使用的財產,男方要求返還均不予支持。對于6萬元禮金一事,法院認為系親友的贈與,并且男方也不能證明具體金額,也未予支持。

北京市第三中級人民法院法官 楊夏:考慮彩禮的返還的時候,也適當在考慮司法的謙抑性,也不能法律說一刀切要返還就全部返還,或者說對于所有你給的財產,都給你認定成是彩禮都要返還,這樣實際上可能也會造成另外一種失衡。

未登記共同生活一年后分手 判退60%彩禮

上面這起案例是男女雙方登記結婚后閃離的,下面的這起案例則是男女雙方沒有登記結婚,而是在舉辦了訂婚宴、共同生活一年后分手的,那男方支付的彩禮法院又是如何判定呢?

小偉和小雪經人介紹相識相戀,并在2021年5月舉行了訂婚儀式,訂婚前小偉母親給了小雪20萬元彩禮,后雙方發生矛盾解除了婚約。小偉認為,雙方未登記結婚,彩禮應予返還。因雙方協商未果,小偉遂向北京市通州區人民法院提起訴訟。

庭審中,小雪稱兩人舉行訂婚儀式后,就開始在自己位于北京通州的房子里以夫妻名義共同生活,直至2022年6月兩人分手,并且辯稱小偉家支付的彩禮已在雙方共同生活中消耗了。

小偉對小雪主張的共同居住生活一年的事實不予認可,稱自己因工作原因往返于北京、上海、天津三地,在北京工作過程中以居住酒店為主。

法院經審理認為:本案系婚約財產糾紛。根據我國民法典和最高人民法院2011年《全國民事審判工作會議紀要》的規定,如果未婚男女雙方確已共同生活但最終未登記結婚,人民法院可以根據雙方共同生活的時間、彩禮數額并結合當地風俗習慣等因素,確定是否返還及返還數額。

本案中,雖然小偉否認與小雪共同居住生活的事實,但根據小雪提交的證據,能夠認定雙方存在共同居住生活的事實。同時,相關證據也不能認定雙方未能締結婚姻關系完全由一方過錯導致。最后法院酌定小雪返還20萬彩禮的60%,即12萬元給男方。本案判決現已生效。

北京市通州區人民法院法官 秦玲:本案當中雖然雙方沒有辦理結婚登記手續,但是雙方確實是實際上共同生活了一段時間,根據女方的舉證也可以認定,女方在共同生活期間負擔了大部分的生活開銷。所以綜合考量判決女方返還部分的彩禮,這個案例也是符合最高人民法院最新的司法解釋的相關規定的。

情侶發微信紅包或微信轉賬 贈與還是借貸?

日常生活中,情侶之間發送微信紅包或者通過微信轉賬給對方錢款的情況也非常常見,那這樣的錢款往來一旦產生糾紛,法院又會如何認定呢?

北京的劉女士和周先生2019年通過網絡相識,劉女士稱,在兩人交往的兩年多時間里,周先生以經濟困難為由多次向其借款,她以微信紅包、微信轉賬,銀行存現、轉賬等方式累計向周先生轉款12萬余元,在多次催要無果后,劉女士向北京市海淀區人民法院提起訴訟。周先生辯稱,劉女士給他的錢不是借款,是贈予。

法院審理查明,兩人交往期間,劉女士以微信紅包形式總共給了周先生2769元,以微信轉賬形式給了12900元,其他款項系通過銀行現金存款、轉賬等方式支付。法院審理后認為,微信紅包自身即包含贈與之義,本案中,劉女士以十幾元、幾十元至兩百元不等的金額發送給周先生的微信紅包屬于贈與,不用返還。

北京市海淀區人民法院法官 李囡:根據我國民間習俗,給付紅包在通常情況下意味著自愿贈與,無需收受人返還。同時,微信紅包還設置了200元的金額上限,從我國的基本國情、民間習俗以及民眾普遍的經濟收入、支出水平考慮,無償贈與200元及以下的紅包是社會公眾通常可以接受的金額水準。

對于微信轉賬的12900元,法院認為,微信轉賬僅是微信軟件設置的付款功能,是社會主體之間常用的付款方式之一,其性質有別于微信紅包。周先生雖辯稱是贈與,但其并無證據證明劉女士就此曾作出贈與的意思表示,且考慮到周先生曾向劉女士借款還貸等情況,應認定為借款。

法院最后判令周先生償還劉女士所有微信轉賬和其他銀行轉賬款共計74900元。

1314元520元特殊含義金額會被認定贈與

日常生活中,情侶之間在一些特殊的節日,也會轉賬1314元、520元等具有特殊含義的金額。雙方一旦產生矛盾,對方要求返還,這些錢款是屬于贈與還是借貸呢?

北京市海淀區人民法院法官助理 李文鳳:如果雙方是情侶或者有其他親密關系,在七夕節、情人節等特定的節日里,為了表達愛意而向對方支付金額為520、1314等具有特殊含義的款項,法院往往會認定為贈與。

法官提示,無論是情侶還是朋友之間,一旦涉及數額較大的錢款往來,最好在進行微信轉賬等操作時,對于錢款的性質進行備注,比如借款、彩禮等。同時保存雙方的微信聊天記錄,日后一旦產生糾紛,可以用來作為維護自己合法權益的有力證據。

編輯:陳艷琦責編:張松濤審核:馮飛