確診抑郁癥后 15歲少年逃走自救?

2023年12月9日,云南昆明,羽然在滇池畔喂紅嘴鷗。

冰點周刊消息,知道自己病了,羽然決定逃走。

這個15歲的彝族少年將幾套衣物和簡單的洗漱用品塞進背包,蹬著自行車離開了學校。

他悄悄地走,沒告訴任何人,只帶了1000多元錢。他從云南臨滄出發,目標是“騎行中國”。

此時,距他確診“輕度躁狂,重度抑郁”半個月,但他說,自己忍受痛苦的時間更長。

羽然想離開大山深處“隔絕世界”的家和“作業要寫到午夜12點”的學校,他不想再聽父母說“考上清華、當個大官”,也不想再因為頂嘴挨揍。

214國道接納了他的車輪,偶遇的網紅則讓“抑郁男孩騎行自救”的故事火了。有人在網絡上幫他,有人專門來見他。中年失意的男人,通過羽然找到“和兒子在一起的感覺”;為孩子厭學發愁的母親,在他的故事里尋找教育的藥方。

在路上,他住過廢棄的房屋,挨過餓,忍過痛,始終受到“雙相情感障礙”病癥的折磨,自行車壞了3次,但他依然不想回家。

與此同時,在瀾滄江畔、靈寶山深處的一座村莊里,他的父親富成國每天守著網友的直播、視頻尋找兒子的蹤跡,擔心他“遇到壞人”“被騙”;母親林翠芝則總是哭,她想不明白,“哪個父母不愛自己的小娃,讓他好好讀書,究竟做錯了什么”。

1

2023年11月8日上午,羽然出發了。

他一早把自行車藏在位于臨滄市的學校里,這樣才能“瞞著爸媽走”。

他背著一只小包,第一個目的地是“大理”。盤山路嵌在綿延的群山里,蜿蜒陡峭,罕有人至。兩側是蔥郁的樹林,農田村莊穿插在葉片縫隙中匆匆掠過。

這不是什么了不起的風景。羽然從學校回家,總要途經類似的山路。只不過這次是離家。

“真是難得的輕松。”他說,好久沒有這樣的好心情。

半個月前,羽然在臨滄市第二醫院確診雙相情感障礙,父母和醫生讓他回家休息,但羽然說:“我根本就是因為家里才抑郁。”

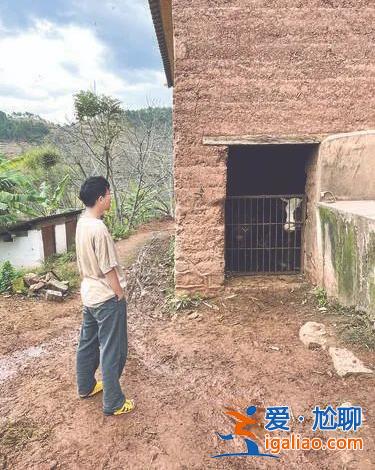

云南臨滄,羽然在家里的牲畜棚前。

在這個15歲少年的眼中,從家門口望出去,除了山還是山。深山隔絕“外面的世界”和“一切新鮮的事物”,生活是做飯、洗碗、干農活,等待晚上6點后播出的少兒節目和諜戰電視劇。

談起父母,羽然眉頭緊皺、表情痛苦,一只手焦躁地抓著頭發:“他們根本就不理解我。”沒說完整句,他的眼淚就止不住掉下來,“他們就知道讓我好好學習,讓我考上清華、當個大官,不管做什么事,說什么話,最后都能落到‘好好學習’上。”

他中考成績不錯,進入臨滄市一所高中就讀。課業壓力繁重,每周只放4小時假。據他說,父母會抓住這4小時,打電話問他一周的學習情況,而他“真的是一個字都不想聽”。

騎行路上,父母的聲音消失了,羽然感覺到自由。

這個15歲的少年很瘦,寬大的服裝在他身上晃蕩。山路不好走,他埋頭苦騎。

出發后,羽然開始在社交媒體發布自己的旅程,同時期待“能靠拍視頻賺點錢”。他曾在一座度假村落腳,跟經營者分析互聯網形勢,聊到深夜。

“那個大老板都非常認可我。”羽然驕傲地說,除了食宿免費,他還獲得一個承諾,騎行中缺錢,“可以聯系他”。

羽然回憶,在家里他很少獲得夸獎。小學時他數學總考滿分,到了初中考不了滿分,哪怕還是第一名,也會因“分數低了”被父母責罵。他想去城里念高中,父母則傾向于高考成績更亮眼的縣中。他聊夢想,被批評“異想天開”。

“我感覺他們好像從來沒有支持過我的任何決定。”羽然又哭了。他說沒能力改變父母,卻又實在難以忍受。

2023年國慶長假結束,返校路上,羽然聽父親重復“聽了無數遍的老話”,他說有一根弦在腦中繃斷,“當時就想,這個家我是一定要離開的”。

回到學校,羽然向父母提出要休學。幾次爭論未果后,羽然開始絕食。第四天,母親來到學校,請假一周,將兒子帶回了家。

這一周,羽然冒出騎行的想法。

他偷偷和爺爺奶奶拍下合照,怕以后見不到了,還拍下7歲的弟弟。他沒有和父母合照,甚至不耐煩地表示,此去不愿再和父母有什么糾纏了。

但父母還是很快發現了他的行蹤。此前,途中結識的度假村老板,建議羽然視頻賬號名加上“08年抑郁小伙”的描述,“這是一個爆點”。改名后的幾天,羽然發布的視頻在同城網絡圈獲得熱度,也由此被父母看到。

對兒子休學的想法,這對農村夫婦始終無法理解,更難以接受。林翠芝一度以為兒子“鬼上身”,請了當地的“老神仙”燒香算卦。富成國則感到憤怒,認為他是沒吃過生活的苦,“在家掰兩天玉米就好了”。

但此時他們無可奈何,只能勸說“出去玩幾天就趕緊回來,家里還有玉米要掰”。

“你不知道聽到他們這么說我有多崩潰。”羽然一口飯沒咽下去,放下筷子,瞪著眼睛說,“他們把我好不容易變好的狀態一瞬間搞糟嘍。”

當時,他的騎行之旅也不順利,沒騎幾天,疼痛從腳底板竄到手臂,“尤其是腳踝后面那根筋往上,疼得受不了”。

他沒再獲得免費食宿,作為未成年人,也無法獨自入住正規酒店,只能住路邊的民宿,一晚幾十元。有一次他實在找不到住處,就在一座廢棄的房子里,靠墻“湊合了一晚”。

云南臨滄,羽然家門口的山景。

對他來說,這樣的生活似乎并不比回家更難。他記得曾和父母吵架,怕挨打,逃到山里去躲,但后來也不怎么怕了。“反正他們打我也就疼一會兒,精神上的痛苦才讓人比較難熬。”

2

快到大理那天,羽然騎過出發以來最長的一段山路。

一路都是陡坡,他感覺公路像是要“立起來”。他那輛“最便宜的旅行自行車”沒有助力,純靠腿蹬,上坡時要推車行進,時速5公里,“比走路還慢”。

公路盤在大山里,羽然翻過一座山,眼前又出現另一座。天氣不算熱,但他身上被汗水浸濕,腳底板踩在路面上,鈍鈍地疼,腦袋里亂糟糟的。

出發前,為了休學,他和父母拉扯近1個月。

最嚴重的一次,他和父親在校門外的馬路上吵了幾個小時,沒有人退讓,兩個人都面紅耳赤、情緒激動,父親砸了手機,說要“打死”他。

那晚,羽然在父親的暴怒中逃跑,在賓館里躲了幾天,最終被舅舅帶了回去。沒過幾天,羽然再次與父親爆發爭吵,他記得,父親哭了。

“跟他們說有用嗎?他們根本聽不進去,也不可能承認錯誤,就沒辦法理解我。”這個正值青春期的少年激動地表示,他不想向父母坦陳想“休學”的真正原因。

富成國實在搞不清兒子的想法,心中充滿憂懼,只能猜測,兒子是不是在學校遭到了恐嚇,害怕孩子“自毀人生”。

“他只給我兩個選項,要么去讀書,要么回去干活。”羽然掰著手指頭說,“那我肯定哪個都不想選,我只能跑掉。”

在和舅舅的一次長談后,羽然接受建議,去醫院就診。

確診抑郁癥后,羽然感覺父親好像松了一口氣。“他之前以為我是不聽話,現在才知道我是生病了。”但他同時感覺,父母好像根本不在意他的病情,“第一天還跟我說了兩句好話,第二天直接忘了這回事一樣,又讓我去學校讀書。”

“我媽更離譜,她讓我喝藿香正氣水,說是可以調理腸胃、治療抑郁。然后又帶著我算命燒香,說我‘五行缺水’,讓我改名叫‘妙春吉’。”

“妙春吉。”羽然重復了一遍這個名字,一副慶幸的樣子,“還好她沒來得及叫我就已經跑走了。”

和兒子吵了很多架之后,富成國“感覺已經勸不動他”。那時,羽然已經近1個月沒有去過學校,他估計回去也跟不上,于是勉強同意兒子休學。

林翠芝自始至終都不同意。

2023年11月7日,舅舅陪同羽然辦理了休學手續。第二天一早,羽然就騎著他半個月前買好的自行車出發了。

騎行7天后,羽然抵達大理。

那天他騎了近10個小時,終于爬上山頂。看到腳下綿延的群山,他從山頂一路飛馳而下,風聲在他耳邊呼嘯,羽然感受到一種發泄般的自在,他說那仿佛自己的人生:“翻越這么多山,只為了這點暢快。”

大理連著幾天下雨,蒼山洱海被濃霧遮住,看上去灰蒙蒙的,羽然只能待在民宿。他本打算繼續前往麗江,但看到那里溫度直降,他決定轉向昆明。

離開大理時,羽然身上只剩下1000元錢。他花100多元買了一頂帳篷和一只小電鍋,計劃將每日支出控制在20元以內。

離開大理后的第一晚,他將帳篷支到了公園。單層帳篷夜晚返潮,露水會打濕內壁。他自己煮面,隨便放點菜和肉,僅用鹽調味。

“我們出來的人哪有那么講究。”提起那段日子,羽然不以為意地擺了擺手。

有幾個晚上,羽然獲準將帳篷支進當地居民的院子,還有人為羽然提供了浴室。路上的騎行者逐漸多起來,陸陸續續地,羽然被他們傳授了不少騎行經驗。

出發第18天,經偶遇的騎行者指導,羽然來到楚雄市一片露營基地落腳。

帳篷還沒打開,一個胖胖的、滿臉笑的中年人走過來,羽然注意到他身上掛著相機。

“為什么要休學呢?”中年人問。

“重度抑郁了好多年感覺都沒什么好轉,就想著出來騎行感受一下大自然,讓自己長一點見識,自由地轉一下。”羽然低著頭、摸著脖子說。

這段視頻后來被傳到網上,獲得近1000萬播放量。

羽然得知,和他對話的男子是擁有近250萬粉絲的旅行博主“瘋胖驢”,自2018年以來,他開始拍攝在旅行路途中遇到的故事,并為需要的人提供幫助。

“我的眼光很毒的。”談及發現羽然的事,瘋胖驢得意地笑,結果也如他所料,幾條視頻發布后,這個男孩“火了”。

羽然自媒體賬號的粉絲量突然漲到好幾萬,私信提示的紅點“點不完”。評論區里,有人說敬佩羽然的勇氣,有人說在他身上找到共鳴,還有許多家長焦慮地問:“我的孩子也和你的情況一樣,能不能跟你一起去騎行?”在瘋胖驢發布的第一條羽然的視頻下,點贊量最高的評論是:“其實這個孩子出來是為了自救。”

“‘抑郁’能引發很多共鳴,現在這種情況太多了。”瘋胖驢說。為了保證視頻呈現的效果,瘋胖驢不拍攝時很少跟羽然接觸,“必須把最真實的畫面留在視頻里,很多東西說過了,就拍不出來了。”

瘋胖驢還未分享完“經驗”,便迎來兩名專程趕來看望他的粉絲。他對這種關注習以為常。他翻出手機備忘錄,里面登記著粉絲儲存的“愛心基金”,“他們把捐款預存在我這里,由我決定把錢給誰”。

從這筆“愛心基金”中,瘋胖驢抽出500元贈予羽然,后來他的粉絲還為羽然捐贈2萬余元,瘋胖驢在視頻評論區進行了公示。

羽然說,他曾對照著捐款名單,在瘋胖驢的直播間找捐助者,“害怕有人不富裕,也需要幫助”。

在楚雄的幾天,還有近10名看過視頻的網友,為羽然送來了帳篷、衣物和生活用品。從臨滄市出發時,羽然只背了一個小小的包;離開楚雄時,他東西已經多到帶不走,只好往家里寄了一個18斤重的包裹。

3

離開楚雄后,瘋胖驢回了老家,他的朋友“刀哥”繼續陪羽然前往昆明。

云南昆明,羽然和刀哥在露營基地直播。

刀哥網名“兇悍”,人卻長得圓潤喜慶,說話很幽默。

他14歲時念不動書,輟學到社會上闖蕩,調侃自己是“只讀到《烏鴉喝水》的學歷”。多年以來,他走南闖北干了不少活,如今一邊自駕游,一邊嘗試做自媒體。

刀哥看羽然,像看過去的自己,又像看自己的小孩。他叫羽然“小家伙”,不愿跟他聊沉重的話題,也極少過問私事,只帶他關注“吃喝玩樂”。

他讓羽然感覺輕松,“插科打諢地化解壓力”。有網友通過私信找羽然,他一律回:“跟刀哥聯系。”

來找刀哥的有不少家長,孩子或患有抑郁癥,或與父母關系不佳,他們試圖通過羽然來理解自己的孩子。

騎行至安寧市時,羽然和刀哥見到了一對母女。

刀哥樂此不疲地講述著這段經歷:“就一頓飯的時間,她女兒就對我們敞開了心扉,把媽媽‘排擠’在外。她只愿意跟我們聊,因為她喜歡什么,不想做什么,她的家長從來沒有了解過。”

“很多家長根本不會在意小孩的感受,從來沒有站在小孩的角度去考慮問題。久而久之小孩就不會愿意和家長聊天,問題不就慢慢地出現了嗎?”刀哥激動地說。

羽然和刀哥抵達昆明后第二天,王薇帶著10歲的兒子軒軒找到了他們。

一見到羽然,王薇便緊緊攥住他的手,止不住地流淚。她說在網上看羽然視頻,“看一次哭一次”。

軒軒嚴重厭學,單科成績達不到40分。每到周日,軒軒就說肚子疼,不愿去學校。王薇曾經懷疑,孩子是不是因為體型胖遭遇了霸凌,但軒軒背著母親悄聲說:“我一考試就害怕,考差了我媽會打我。”

王薇通過視頻看到羽然的中考成績,滿分700分,他考了638分,羽然說為了補上英語短板,凌晨5點起床背單詞,1個月內從20分提到80分。王薇希望兒子向羽然學習。

不久前,王薇的丈夫因精神分裂癥住院,視障的婆婆和她關系不睦,每天吵架。王薇記得,有段時間軒軒頻繁往家里帶小動物,孩子說:“因為爸爸會發脾氣,你和奶奶又總是吵架,我真的難受,我只能和小貓玩。”

王薇哽咽著說:“我看羽然像看自己的孩子,害怕軒軒哪天也和他一樣抑郁。”

她身體不好,恐懼“哪天自己不在了”,軒軒無人照顧,希望兒子和羽然一樣勇敢、獨立。

見面1周后,王薇帶著軒軒再次前往營地看羽然。軒軒鬧著要羽然帶他玩,王薇欣慰地感慨:“這1周軒軒一天假都沒請過。”

據這個母親描述,孩子按時上學、寫作業,甚至還主動幫她做家務。他喜歡看刀哥直播,一進直播間,就被刀哥叮囑:“好好學習,幫媽媽做事。”

王薇告訴羽然:“他是被你視頻里的一句話打動。”

“什么話?”羽然問。

一直嘰嘰喳喳的軒軒突然扭捏起來,過了一會兒害羞地說:“是‘讀萬卷書,行萬里路’。”

在所有來看羽然的人中,“貓哥”是距離最遠的。

他原本在青海格爾木騎行,準備前往新疆。看了羽然的視頻,決定轉去云南。

他騎摩托車2500多公里,歷時4天半,終于在昆明見到了羽然。

“我的小孩跟他差不多大,說不出來那種感覺,可能是父愛泛濫。”貓哥說。

3個月前,他離開家,第一次遠途騎行,疏忽了對兒子的陪伴。“以前我和我兒子幾乎天天黏在一起,現在突然身邊少了他,感覺心里怪怪的,感覺羽然有點像我兒子。”

發現羽然手機屏幕裂了,貓哥帶他換了一部新手機,和兒子的是同款,但羽然的是“高配版”。“羽然讓我重新拾回和兒子在一起的感覺。”貓哥感慨,但他并未打算停止騎行。

他回憶,過去1年時間,他經歷重病、破產、離婚三重打擊,暴瘦幾十斤,徹夜難眠,“哭濕了幾個枕頭”。

“過去我幾十年如一日,從未為自己而活,每天都想著父母妻兒,起早貪黑拼命賺錢。沒想到家沒顧好,錢沒賺到,身體也垮了。我這輩子沒虧欠過任何一個人,唯獨虧欠了自己。”貓哥說。

2023年9月,他賣掉房子,還清債務,剩下的錢一部分給了前妻、一部分給了父母,留下一點供自己流浪。“我當時就想,如果我能看到這輩子沒見過的風景,死在路上我也值了。”

這個決定幾乎讓父親與他斷絕關系,斥責他大逆不道,“已然是個廢人”。

“他們都70多歲的人了,還想要一直管著我,讓我按部就班地生活。只要超出他們認知范圍的,就是大逆不道。”貓哥苦笑。

他說自己從小與父母分居兩地,缺少“陪伴和關懷”,一見面,父母只會“指手畫腳,一通教育”。

“我父母其實是非常老實善良的好人,但是他們不懂我的心。”貓哥說,“我們之間的代溝好像太深了,根本無法正常交流,他們從來不會問我快不快樂,只會每天惦記著我做生意能賺多少錢,能不能為他們爭光。”

貓哥40多歲了,說自己依然難逃父母的陰影,也從未向父母表達過真實的想法,“忍耐久了,仿佛身上烙下一種印記,就是來自父母的壓迫感。”

在某種意義上,貓哥敬佩羽然:“他身上不僅有悲觀的一面,還有樂觀的一面。”

從家里出來后,貓哥3個月走了1.8萬多公里、近三分之一個中國,幾乎從不會在同一個地方待兩天以上,他喜歡一直在路上的感覺。

見到羽然后,他在昆明待了近10天。

4

在昆明,刀哥和貓哥帶羽然找了一片露營基地。

云南昆明,夜幕下的露營基地。

說是營地,其實只是一片空地,原計劃建成的游樂場爛尾了,反而成為天南海北騎行客的落腳點,有人搭帳篷、有人住房車,豐儉不同,自得其樂。

“每個在路上的人都有故事。”貓哥說。

相聚在一起時,他們幾乎很少討論私事,也不打聽,有時認識3個月,連對方的姓名、家鄉都不會知曉。大家不聊過去,不想未來,只談現在。

“如果我在老家,身邊都是熟人,不是說結婚就是聊買房。但外面這群人根本不會聊這種東西,不會帶來任何壓力,只討論哪里好玩,每天拍視頻、剪視頻、直播。”刀哥說。

不遠處,滇池岸邊,有紅嘴鷗正落在羽然手上,輕巧地叼走鷗糧,翩然離去。這個男孩開心地笑了,抵達昆明營地后,他擁有了難得的輕松時刻。

每天早晨,羽然從帳篷里爬出來,和同伴閑聊,或是一個人發呆。中午,大家一起做飯,有人帶了爐具、有人提供桌椅、有人準備碗筷,來路不同的人湊在一起,搭起一張熱熱鬧鬧的飯桌。

刀哥是公認的“好廚師”,作為湖南人,湘菜燒得有滋有味。羽然體格瘦小,有時也能吃下3碗飯。

云南昆明,羽然在露營基地做飯,人們圍著他拍攝。

起初,大家照顧他,幾乎不讓他做事。后來他主動幫忙打下手,偶爾也為大家做飯。第一次做飯,他身邊迅速架起四五部手機,每個人都在直播。羽然不介意被拍,“他們幫助了我,我幫他們漲漲粉絲也挺好的”。

營地的騎行者幾乎人人都在做自媒體,從早到晚都有人在直播。有的直播間就幾十個人看,“賺不得什么錢”,主播依然樂此不疲。

深夜,營地沒有照明設施,廢棄游樂場的城堡在夜色里隱約浮現,城堡腳下,騎行者坐在一起,用自帶的光源開出一片亮地,圍著炭火直播。

羽然坐在其中,用手機來回翻看熟人的直播間,關注他們的流量情況,有時也會和他們連線。他看起來放松、自如,甚至會開旁人的玩笑——就在十幾天前,這個少年和人說話時還會緊張得拽緊衣角。

5

羽然父母常出現在刀哥的直播間。

他們找不到兒子,只能通過這些網友的直播和視頻,拼湊孩子的行蹤,富成國幾乎為此看了刀哥的每一場直播。

看到羽然狀態不錯,他們稍感寬慰,卻很難真的安心。“他一個人在外面,我們怎么可能放心,萬一遇到壞人上當受騙怎么辦。”富成國坐在飯桌旁,沒吃幾口飯,表情沉重。

林翠芝正在和丈夫通話,她哭了:“他們到底為什么要在直播間里那樣說我?”這位母親語氣憤怒,說兩句就泣不成聲,“哪有父母會不愛小娃?我只是希望他好好讀書,我到底又做錯了什么?”

他們始終難以面對羽然休學這件事。

“家里面條件真的太差了。”富成國說。

他家所在的村以前是當地的貧困村,2009年之前,這里甚至沒有通車,想要下山純靠走路。鎮上的居民指著遠方的山頭說:“你只要去看一看,就知道什么叫‘山咔咔’的窮地方。”

村民大多務農,從前曾靠種植煙葉賺過錢,后來煙葉賣不上價,“沒別的活路”,富成國開始養豬。

幾年來,富成國起早貪黑,卻一直在賠錢,他想外出打工,但家里還有兩個重病的老人。兩個孩子都在上學,家里欠了十幾萬元的外債,“連吃飯都要貸款”。

富成國想讓羽然讀書。“不上學一輩子前途就毀了,像我家里供不起讀書,一輩子就在種地,1年也搞不到兩萬塊錢。”

這個彝族漢子流了淚,擦濕了3張紙巾。他怕羽然重復他的命運。

在內心深處,羽然知道父母愛他。家里6口人1個月花2000元,但每周給他近200元的生活費。

“不管家里再困難,都一定要供他讀書的。”富成國說。

從5歲起,羽然便住校了,1年也回不了幾次家。兒子在外面究竟長成了什么樣子,富成國和林翠芝并不真的清楚。回家時,羽然沉默寡言,與父母鮮有交流。父親沒讀完初中,母親更是“字都不認得幾個”,盡管只讀到高一,羽然已經成為家里讀書最多的人。

他也曾嘗試溝通,但他感覺父母聽不明白,最終還是斥責他“不聽話、不懂感恩”。

騎行路上,來來往往的人對羽然大談著教育理念,強調“父母不應該給孩子太多壓力,健康快樂才最重要”。但在大山深處,富成國坐在家徒四壁的房間里,說不清“快樂重不重要”,只能攥著雙手反復地說:“反正我們就想著孩子應該去好好讀書的,讀書未來才能多寬廣一點。”

深夜,富成國和村民圍坐在電爐旁,聊起羽然的事情。幾乎沒有人理解羽然的選擇。“讀書是唯一的出路。”這是他們的共識。一群人背后,當地唯一一所鄉鎮中學,晚上10點依然燈火通明。

“我女兒在家門口的學校,生病我都沒見著她,只給她送了點藥她就又回去上學了。”一個村民說。另一個村民掏出手機,翻出當地媒體的一條報道——“一個邊遠山村3年連續走出3名中山大學學生”。

視頻里,當地干部接受采訪時說:“讀書才是硬道理,激發村民再困難也要供孩子上學的信心和決心。”

“這幾個孩子算是改變命運了。”有村民感慨。

羽然不這么認為。“他們總覺得考上大學就不用吃苦了,全國每年考出多少個大學生,之后還要考研,還要找工作,一年又能有幾個好的工作崗位。”

說這些話的時候,這個少年蹲在地上,緊緊縮成一團。

6

這趟騎行開始時,羽然想好了“不到一分錢沒有絕不回家”。最近,出來兩個月后,羽然決定暫時回家。

在他個人賬號發布的視頻里,他顯得很陽光,滿臉笑容地說:“我已經很多年沒吃過殺豬飯了,我想回去過年吃殺豬飯。”

但鏡頭之外,他語氣低沉,聲音里有掩不住的煩悶:“其實視頻里說的都是假的。”

僅從羽然自媒體賬號呈現的狀態來看,這就是一個“抑郁少年靠騎行成功自救”的故事。他頻繁發布在不同地方游玩的視頻,每次出鏡都笑容滿面、精神抖擻。之前用過的“08年抑郁小伙”的描述換成了“治愈路上的少年”。網友欣慰地評論:“感覺羽然的狀態好了很多”“相信你的抑郁癥已經痊愈”。

但羽然對著自己的賬號名冷冷地說:“哪有什么治愈,撐死只能說是在路上。”

在短視頻平臺發布的每一條視頻,羽然都要拍好多遍。正常狀態下,他覺得自己眼神陰郁、神態疲倦,拍攝時,他需要努力調動情緒,學習表演“陽光的微笑”,一條10秒鐘的視頻,他最多時能拍十幾遍。起初,這是為了呈現出更好的狀態,后來,是因為刀哥告訴他:“你需要在賬號里展現出你慢慢變好的樣子。”

事實上,兩個多月的騎行并沒有“治愈”他。騎行路上的每個晚上,他都靠解壓視頻助眠,最近一段時間,他深夜兩三點才能入睡。

旅途中的風景他看得有點膩了,同行者給予他幫助和陪伴后又散去,短暫的快樂之后,沉重而無解的壓力依然在他心頭。

離家以來,羽然共收到4萬余元的捐款,這些錢他多數寄回家,剩下的經過一個多月的消耗,只剩下3000多元,“感覺每天都在坐吃山空”。

羽然離家后,母親外出打工,父親一個人留在家里,干活、做飯、照顧老人。不久前,他眼看著牛價豬價又跌了,辛苦一年,可能又要賠錢。

云南臨滄,羽然在家中做飯。

羽然沒法心安理得地騎行了。盡管無數人告訴他“這一年什么都不要想,好好休息,好好玩耍”,但他輕松不起來。

他還是選擇回家,不是為了吃過年的殺豬飯,而是為了幫家里干活,緩解父母的壓力。他還藏著一份私心,想教會父母做自媒體。

半個多月前,刀哥拍攝的一條視頻突然火了,直播間涌進100多萬人次,粉絲漲了七八萬。羽然認為,網絡可能是他目前唯一的抓手。

“我媽砍甘蔗從早到晚砍幾千根,賺個百十來塊,拍視頻隨便一個就可能賺幾百一千塊。”羽然說。

網絡誘惑他,也困擾著他,爭議隨流量而來。“他們看我狀態好了,就開始攻擊我,讓我趕緊回去學習,說我迷失在互聯網里。”這樣的評論讓羽然煩躁、焦慮,每次看到就會拉黑評論者,數不清屏蔽了多少條。

他不覺得自己“迷失在互聯網”里,只承認期待網絡的回報。他幻想短視頻“萬一爆火后”父母便不用再為錢而辛苦,他也盼望網絡能夠為18歲以后的他積累初始的資本。

“我想在大學的時候創業,早早賺錢。”羽然說。他對各路知名企業家的人生經歷如數家珍,比如劉強東帶著全村籌集的500元錢和76個雞蛋去上大學的故事。

他渴望“白手起家、年少成名”,等不及大學4年后“再靠給別人打工賺一點點錢”,他說想帶重病的祖父祖母環游世界,不愿讓父母為金錢吵架發愁,為生計而低頭。

這些他羞于啟齒的遠大夢想,遠不是一次騎行可以實現的。

“很多人出來遠行都是為了尋找一種解脫,等真正走出來時,會發現根本就改變不了什么,因為事情本身還在那里沒有解決。”嘈雜的營地里,貓哥坐在角落,望著正在熱火朝天直播的騎行者說,“但是有一個短暫的開心就足夠了,很多事情本身就沒有答案。”

但羽然仍在尋找著那個答案,感覺胸中“還是憋著一團火”。他不知道這團火究竟來自于哪里,但他渴望有一天這團火可以徹底熄滅,他能夠“真真正正地拋下所有壓力,什么都不想”。

編輯:周楊責編:周尚斗審核:馮飛