河南新鄉一職工抗洪搶險后突發腦出血 法院一審二審均未認定為工傷?

工人日報消息,最高人民檢察院不久前發布了一起行政判決再審改判典型案例,河南新鄉某單位職工楊某在連續多天參加抗洪搶險工作后,突發腦出血,經搶救無效后死亡。但人社部門卻未認定他為工傷。楊某的家屬將當地人社局起訴到法院,被判敗訴。

明明是因為工作過度勞累而死亡,為什么不能認定為工傷呢?

抗洪搶險后突發腦出血

未被認定為工傷

2021年7月,河南省新鄉市遭遇特大暴雨,受災嚴重。7月25日,新鄉市某局職工楊某響應單位號召,在參與抗洪搶險忙碌一整夜后,又繼續參加單位組織的救災物資搬運工作近十小時。就在他返回單位準備小睡一會兒的時候,意外發生了。楊某進屋以后就摔倒了,辦公室的同事打了120,楊某被送到醫院后,醫生迅速對他進行了搶救。

新鄉市中心醫院副主任醫師熊申明回憶:病人來的時候病情比較重,很快進入昏迷比較深的狀態,急診做了CT,發現是腦干出血,出血量接近10毫升。這個病情非常危重,緊急做了手術。

7月26日,繼續二次動手術。數小時后,手術室的門開了,讓楊某親屬頗感意外的是,醫生問了一個他們根本沒想過的問題:你搞不搞器官捐獻?家屬抱著最后一絲希望沒有同意器官捐獻,然而隨著楊某各項生命體征減弱,家屬的愿望也在一點點落空。

病人瞳孔都散大了,呼吸完全靠呼吸機,單從臨床表現來看,已經達到腦死亡的判斷標準。

歷經一審二審再審

法院判決不予認定工傷

2021年7月30日,搶救無效的楊某在醫院去世。楊某所在單位為他申請了工傷,但當地人社局卻說根據《工傷保險條例》的規定,楊某從發病到死亡已經超過了48小時,因此不能被認定為工傷。

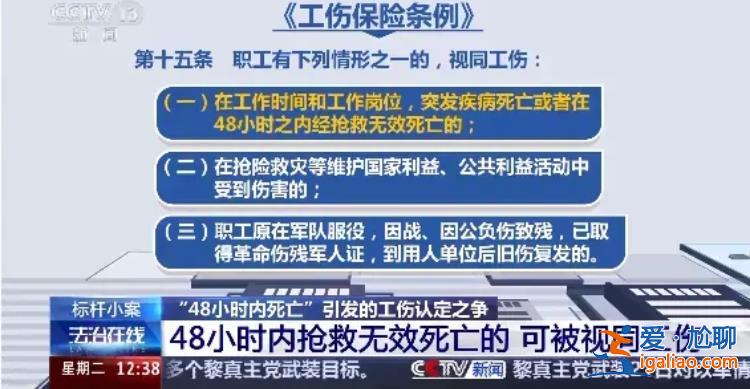

根據我國《工傷保險條例》第十五條規定:在工作時間和工作崗位,突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的,可被視同工傷,并可享受工傷保險待遇。其中,48小時的限制規定,也是立法者對勞動者權益、用人單位權益等多元利益平衡的結果。

而楊某是在入院五天后才被宣告死亡,顯然已經不符合“48小時之內”這一要求。

由于對人社局的決定有異議,楊某的家屬向法院提起了行政訴訟。

很快,當地法院作出一審判決,認為楊某是在響應單位號召參加搶險救災工作時發生的意外,應被認定為工傷。但人社局對這個判決并不接受,并提起上訴。不久后,二審法院作出改判,楊某的死亡不能被認定為工傷。

楊某的妻子不服二審判決,申請由河南省高級人民法院再審,但最終的結果與二審判決相同,那就是不予認定為工傷。

檢察機關審查證據

腦死亡時間成關鍵

根據我國法律規定,當事人經申請再審程序后,仍然不服法院生效判決或裁定的,可以向人民檢察院申請監督,檢察院發現生效裁判確有錯誤的,可以依職權提起抗訴,監督人民法院公正審判、行政機關依法行使職權。

在丈夫死亡一年多以后,張女士走進了新鄉市人民檢察院,申請撤銷二審法院的生效判決。

經過仔細閱卷,檢察機關認為,無論是市人社局還是一審、二審法院,在“工作時間、工作地點、徑直送醫”等認定工傷要件上,均沒有異議,案件的爭議焦點在于,楊某入院搶救48小時內,腦死亡是否已經發生?腦死亡又能否作為認定工傷的標準?

新鄉市人民檢察院檢委會委員、行政檢察部主任張世光表示:如果以臨床死亡作為工傷認定時的死亡標準,楊某顯然是超過了《工傷保險條例》規定的48小時之內經搶救無效死亡的視同工傷條件。那么以腦死亡作為認定工傷時的死亡標準,實際上是符合《工傷保險條例》的立法精神和目的。最高檢也發布有相應的典型案例,基于此,這個案件我們就是重點考量楊某是不是在突發疾病48小時之內已經腦死亡。

病歷中有楊某入院后第五天時醫生出具的臨床死亡記錄,但并沒有其親屬所說的在入院后第二天醫生征求家屬是否捐獻楊某肝臟的記載。為了查清這個關鍵信息,檢察官在指導楊某親屬繼續補充更多新證據的同時,也前往醫院進行調查。在醫院,檢察官們調取332頁的急救、檢查、用藥等資料。

在與醫生的交談中,醫生的一句話引起了檢察官的注意。

新鄉市人民檢察院檢察官徐偉杰表示:他在第二次給楊某做開顱手術以后,他們覺得病人情況不是太好,曾建議家屬捐獻肝臟。按照國家規定,捐獻器官的前提是人已經死亡了。實際上這句話也能說明當時醫生判斷,此人入院48小時內,應該已經腦死亡,我心里頭有底了。

但是醫生的主觀判斷仍需有數據指標等客觀事實加以佐證,才能被認定為是有效的證據。

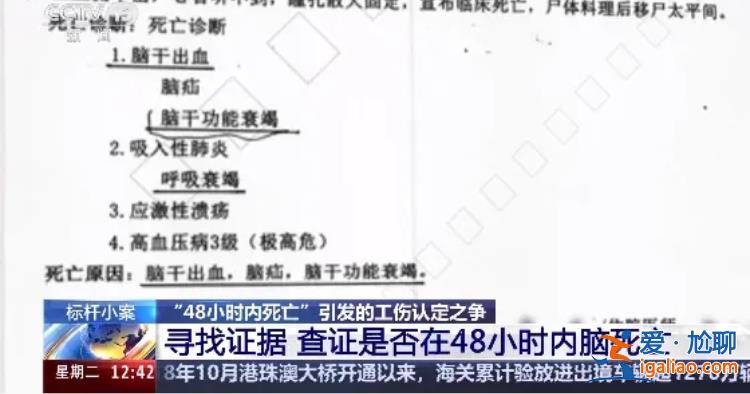

新鄉市人民檢察院技術信息處處長、副主任法醫師張彥民表示:他就把材料拿給我看,我注意到楊某經過兩次手術,清除出血量40毫升,還是腦干出血。腦干出血的死亡率是相當高的,出血量在10毫升以上的,死亡率在95%以上。他是7月25日入院,到7月27日9點半的時候出現自主呼吸消失,所以我們認為在7月27日9點半的時候已經發生了腦死亡。

技術性證據審查的結果讓辦案檢察官感到振奮,但法醫接下來的話,又給檢察官們潑了一盆冷水。

檢察機關雖然已經掌握到很充分的病例資料、醫生證言等新證據,但楊某的尸體早已火化,要形成腦死亡的證據鏈,并且讓法院采納,極為困難。究竟是就此終結案件,還是另尋他法繼續推進?

聯系醫學專家會診

繼續尋找證據

本案的焦點就在于,楊某腦死亡時間是否在48小時之內?在無法做確認試驗的情況下,檢察官決定去尋求醫學專家的幫助。

新鄉市檢察院檢察技術部門聯絡到了新鄉市五名資深神經醫學專家,組成醫學專家組,對楊某的病歷資料進行會診。專家組數次審閱全部病歷,對其中各類數據、指標以及醫護人員查體用藥記錄一一分析后,得出一致結論。

新鄉市第一人民醫院院長翟成凱認為:病人兩次手術的這種經歷,最重要的就是延髓損傷,就是呼吸中樞受到損傷,這樣一個非常大的基礎是在這,這是鐵的事實。腦干經過兩次手術,出血量非常大,對呼吸中樞、對延髓都是非常大的一個創傷。他沒有任何呼吸的這種反應,沒有自主呼吸的驅動,瞳孔的反射、腦干的反射都沒了,這些深度生命指征就不復存在。我們通過很多專家的推敲,多學科的會診來評價他,確確實實證明他已經處在一個腦死亡的狀態。而且發生時間,就是在這48小時之內,這個事情已經形成了。

新鄉市人民檢察院檢察官徐偉杰表示:大家一致認為楊某在入院48小時之內已經腦死亡,符合認定工傷條件,中院的判決確有錯誤,建議提交檢委會提出再審檢察建議。

2024年3月5日,河南省新鄉市中級人民法院再審此案。經過激烈的庭審辯論,最終法院采納了檢察機關提交的新證據,經再審認定:楊某在抗洪救災過程中因為天氣炎熱、勞累過度誘發疾病,入院搶救48小時之內腦死亡已經出現,符合《工傷保險條例》規定的視同工傷條件,判決撤銷二審判決,維持一審判決。

2024年4月7日,當地人力資源和社會保障局作出認定工傷決定書。近日,楊某家屬已經領取一次性工亡補助金等990644元。

關于腦死亡的工傷認定,還有一起成功案例——

突發疾病48小時內腦死亡

能否算工傷?

2022年6月9日13時30分許,在西安一家自動化設備企業上班的員工張強在工作中突發疾病,經搶救無效于當年6月14日死亡,時年35歲。西安市雁塔區人力資源和社會保障局以張強突發疾病經搶救無效超過48小時死亡為由,出具了不予認定工傷決定書。張強的家屬不服該不予認定工傷決定書,訴至法院,請求撤銷雁塔人社局作出的不予認定工傷決定書。此后,經過一審、二審程序,最終法院撤銷了雁塔人社局作出的不予認定工傷決定書,并責令其重新作出具體行政行為。

一審撤銷不予認定工傷決定書

但該法院查明,張強術后第二天即6月11日8時50分經查房患者呈深昏迷狀,雙瞳散大固定,無自主呼吸,隨時存在呼吸心跳驟停可能。當天9時08分,張強突發心跳驟停,經搶救后需要持續使用呼吸機輔助呼吸。彼時,張強已屬于腦死亡狀態,其死亡已具有不可逆性,持續救治只能延緩心肺死亡時間,但其家屬不愿放棄搶救至其出院后死亡。從張強經搶救無效死亡的具體過程也可以看出,2022年6月11日8時50分,經醫生查房,張強多項生命體征消失,在48小時之內已無救治可能,其死亡已具有不可逆性。

2023年,西安鐵路運輸法院作出一審判決,撤銷雁塔人社局作出的不予認定工傷決定書,并責令其重新作出具體行政行為。

人社部門擔心影響工傷保險基金安全

對此,雁塔人社局上訴稱,我國并無腦死亡的相關立法,我國目前法律采取綜合標準說,即自發呼吸停止、心臟停止、瞳孔反射停止,以腦死亡判定死亡的新標準作為研究尚未正式出臺,一審判決采納關于腦死亡的觀點不當。

該局認為,張強術后第二天即2022年6月11日8時50分,經醫生查房,已無自主呼吸,隨時存在呼吸心跳驟停可能,這說明張強心跳并未停止,經搶救張強仍然存在生命體征,呼吸機作為現代醫學一項常見的醫療器械僅為輔助呼吸的作用,使用呼吸機輔助呼吸與認定死亡并無直接聯系。另外,從醫院出具的居民死亡醫學證明書記載,張強2022年6月14日死亡,可以確定張強死亡確實超過了《工傷保險條例》中關于在48小時內搶救無效死亡之規定。

此外,雁塔人社局認為,《工傷保險條例》第十五條視同工傷條款是立法對應當認定為工傷情形的合理擴大,是對符合該條款規定情形的職工的擴大保護,因而不能再次擴大適用,故《工傷保險條例》第十五條的應用應當嚴格從文理角度進行解釋。若一再從寬適用,一是從寬的尺度將無法把握,二是將嚴重影響到工傷保險基金安全和其他工傷職工的合法權益。

近日,西安鐵路運輸中級人民法院作出終審判決,駁回上訴,維持原判。

應明確腦死亡在視同工傷上的適用

目前,醫學上通行的死亡標準是腦死亡和心臟死亡,而我國立法確實只承認心臟死亡標準。但不少醫學專家學者認為,腦死亡標準更科學,因為心臟是一個獨立收縮的器官,即使在沒有腦神經支配的情況下,心臟還能維持跳動很長時間,但其死亡已具有不可逆性,持續救治只能延緩心肺死亡時間。

“如果在患者腦死亡的情況下,讓家屬直接放棄治療,似乎不太人道。認可腦死亡,可以在很大程度上避免一些家屬在48小時之內拔管的情況發生。”張強家屬的代理人、陜西仁和萬國律師事務所律師余偉安表示。

余偉安表示,雖然不少地方從維護勞動者利益出發,對于勞動者工作中因病48小時內死亡的,采取腦死亡標準來認定,但這畢竟是少數案例。從目前各地實踐來看,對視同工傷涉及的工傷認定,調查取證要求高,性質判定爭議還是比較大的。此案之所以勝訴,一方面是因為審判法院能夠探求立法本意,公正審判,另一方面是該案的調查取證工作比較扎實。

“我們希望這樣的成功案例越來越多,同時呼吁進一步明確腦死亡標準在視同工傷問題上的適用,從而更好保護勞動者合法權益。”余偉安說。

那么,突發疾病48小時內腦死亡算工傷會否沖擊工傷保險基金呢?對此,中國勞動關系學院法學院學術委員會主任沈建峰對記者表示,不能認為工傷保險基金支付可能性的增大就是損害它的利益,符合該制度目標的支出就是符合工傷保險基金利益的。當前我國工傷保險基金的收付比總體是很安全的。

原標題:“過勞死”算不算工傷?腦死亡工傷認定難在哪?

編輯:楊四海責編:吳忠蘭審核:馮飛