希望的田野丨“一聲驚雷”小崗村 靠農(nóng)旅融合再出圈?

微風拂過,稻田掀起陣陣漣漪,鑲嵌在田中的稻田畫帶來豐收的消息;遠處農(nóng)家炊煙裊裊,稻香裹著飯香肆意地彌漫在空中……走進安徽小崗村,很難不被這幅新農(nóng)村的景象所吸引。

1978年,從18位村民發(fā)起“大包干”按下紅手印起,小崗村的改革就從未止步。經(jīng)過40多年的發(fā)展,小崗村有了新面貌,村民收入持續(xù)增長。不服輸?shù)男彺澹诂F(xiàn)代農(nóng)業(yè)上蹚出了一條農(nóng)旅融合的新思路。如今,75歲的嚴宏昌,依然時常想起按下紅手印的那個冬夜。如今看著成片的農(nóng)田、寬闊的道路和村民鼓起來的錢包,作為“大包干”改革的牽頭人之一,當年生產(chǎn)隊副隊長的嚴宏昌說:“做夢都不敢想有今天的日子。”

作為“崗三代”,嚴淑淑和小崗村一起成長,也是留著村里的年輕人。為了讓更多人了解小崗村的發(fā)展,她開始用短視頻記錄村里的點滴。她告訴上游新聞記者:“我是村里的講解員,每一次講解都深深感受到祖輩們的不易,我也希望能為村里的發(fā)展注入年輕力量。”?

小崗村的牌坊見證著村里的變化。? ? 攝影/上游新聞記者 時婷婷

當年的茅草屋成了打卡點

小崗村位于江淮分水嶺的安徽鳳陽縣,土地以丘陵崗地為主,土地鹽堿化嚴重,農(nóng)業(yè)生產(chǎn)基礎(chǔ)條件差。新中國成立初期,小崗村的村民過著食不果腹的日子。“家里老人孩子餓得皮包骨頭,粥里都沒有幾粒米。生產(chǎn)隊的牛瘦得干不動活,最強的‘勞動力’是一頭還沒長齊牙的小牛犢。”嚴宏昌說。

嚴宏昌說,1978年,安徽省遭遇大旱,耕種無法進行,很多村民吃了上頓就沒了下頓。“我家6口人,4個孩子等著吃飯,村里統(tǒng)一分配的口糧每個人只有7斤麥子。那時候我們是公社下面的一個生產(chǎn)隊,吃大鍋飯,因為有人出勤不出力也能分到和其他人一樣多的糧食,挫傷了村民干活的積極性。”嚴宏昌回憶,當時每年產(chǎn)的糧食連上交國家的都不夠,村民家里沒有了就伸手要糧、要救濟,給錢了才能買牛干活,買來的牛干一年就干不動了,第二年還要繼續(xù)要糧、要錢。

“泥巴房、泥巴床,泥巴鍋里沒有糧,一日三餐喝稀湯,正月出門去逃荒。”這句鳳陽花鼓詞就是那時生活狀況的真實寫照。?

“想要吃飽飯就要擔風險,咋辦?”嚴宏昌說,他想到了“大包干”的做法,即農(nóng)民享有對土地的經(jīng)營管理權(quán),但土地所有權(quán)仍歸集體所有。農(nóng)戶根據(jù)簽訂的承包合同自行安排生產(chǎn)活動,產(chǎn)品除交納農(nóng)業(yè)稅和集體提留外,剩余部分歸農(nóng)戶所有。“我當時是生產(chǎn)隊副隊長,每天和幾個干部挨家挨戶了解情況做工作,還向村里的老人征求了幾次意見。最后大家決定就這么干。”嚴宏昌回憶起當時的場景依然有些激動。

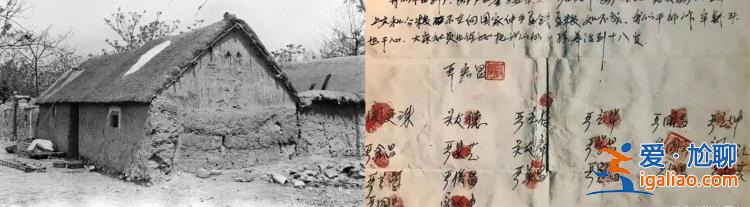

小崗村曾經(jīng)的茅草屋和當年的“大包干承諾書”。圖片來源/受訪者供圖

因為不符合當時的政策,1978年11月,在村頭嚴立華家的茅草屋里,18名村民召開了“秘密會議”。嚴宏昌告訴上游新聞記者,在這次會議上,18名村民在“大包干承諾書”上按下了紅手印。“承諾書”上寫道:“我們分田到戶,每戶戶主簽字蓋章,如以后能干,每戶保證完成每戶的全年上交和公糧,不再向國家伸手要錢要糧。如不成,我們干部坐牢殺頭也甘心,大家社員也保證把我們的小孩養(yǎng)活到十八歲。”

為啥承諾書上寫的是1978年12月?嚴宏昌說,“當時全村有20戶,每家的當家人出來做主,加上我,一共有18個人,另外沒有到場兩家都是光棍,出門要飯去了,人不在。我們就找代表做了擔保。那天晚上天挺冷的,落款的時候大家都不知道是幾月份,有人說感覺快要陽歷年了,我想著那就是12月,所以就寫了12月,后來考證應該是11月底左右。”

“大包干”第一年,小崗村糧食總產(chǎn)量13.3萬斤,相當于1955年到1970年糧食產(chǎn)量的總和;人均收入400元,是上年22元的18倍。小崗村第一次向國家交了糧食。1982年,中央第一個關(guān)于農(nóng)村工作的“一號文件”正式出臺,明確包產(chǎn)到戶、包干到戶都是社會主義集體經(jīng)濟的生產(chǎn)責任制。小崗村成為了中國農(nóng)村改革發(fā)源地,“小崗精神”也成為改革的代名詞。

如今,當年簽字的茅草屋成了小崗村的打卡點,一張木桌幾個矮凳見證了這難忘的一夜。站著茅草屋前,嚴宏昌說,這是他做的最驕傲和最重要的事,做對了。

嚴宏昌家里擺放著當年的老照片。? ? 攝影/上游新聞記者 時婷婷

高科技農(nóng)業(yè)吹來稻花香

如今的小崗村是什么樣?這樣的話題時常會出現(xiàn)在社交平臺上。9月初,上游新聞記者來到小崗村探訪,看到村里的主干道干凈又寬闊,道路兩旁綠油油的稻田散發(fā)著稻香,成排的民居前曬著糧食,進進出出的車輛絡繹不絕。新農(nóng)村景象躍然眼前。

“小崗村發(fā)端于農(nóng)業(yè),發(fā)展也要以農(nóng)業(yè)立足。”嚴宏昌對此深有體會。2012年,小崗村在安徽省內(nèi)率先開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記,通過“三權(quán)分置”改革,放活經(jīng)營權(quán)。“小田變大田、碎田變整田”,也是在這一年,小崗村陸續(xù)開始高標準農(nóng)田建設。2016年,小崗村又啟動集體資產(chǎn)股份合作制改革試點,成立小崗村集體資產(chǎn)股份合作社,實現(xiàn)從“戶戶分田包地”到“人人持股分紅”。近年來,小崗村基本建成近1.4萬畝高標準農(nóng)田,實施省級以上農(nóng)村改革試點16項,激活了土地流轉(zhuǎn)和人力資源,

2017年,小崗村與北大荒集團開展深入合作,流轉(zhuǎn)500畝土地。經(jīng)過清理,配備蟲情檢測燈、田間攝像頭等現(xiàn)代化智能物聯(lián)網(wǎng)設備,將“荒地、爛地”變成了高標準示范化農(nóng)田。小崗村相關(guān)負責人表示,示范區(qū)通過運用農(nóng)業(yè)大田物聯(lián)網(wǎng)、“兩減一增”綠色生產(chǎn)技術(shù)、優(yōu)質(zhì)水稻生產(chǎn)技術(shù)、水稻全程機械化生產(chǎn)技術(shù)、生物有機肥提質(zhì)增效技術(shù)等一系列標準化先進種植技術(shù),引領(lǐng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代化、機械化、智慧化農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變,累計推廣優(yōu)質(zhì)水稻種植面積2萬多畝,平均每畝增產(chǎn)100多公斤。2022年,小崗現(xiàn)代農(nóng)業(yè)種植示范區(qū)首次采用無人方式進行收割,向農(nóng)業(yè)機械化、智能化發(fā)展,已成為小崗村現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展方向。

小崗村的稻田畫。攝影/上游新聞記者 時婷婷

在凱盛浩豐智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園,智能玻璃溫室遍布400多個傳感器,傳感器收集溫室內(nèi)各項環(huán)境和農(nóng)作物生長數(shù)據(jù)后,反饋至中央環(huán)境控制系統(tǒng),實現(xiàn)自動調(diào)整溫室內(nèi)溫光水氣肥等生長環(huán)境。在這個85畝的智能溫室內(nèi),操作工只有25個人,畝產(chǎn)量是傳統(tǒng)農(nóng)戶種植方式的近10倍。2023年初投產(chǎn)后,年產(chǎn)值高達5000多萬元。?

小崗村近年來還規(guī)劃建設了5平方公里的省級農(nóng)副產(chǎn)品深加工產(chǎn)業(yè)園,引進了盼盼食品、蒸谷米、谷優(yōu)美等一大批農(nóng)業(yè)深加工企業(yè)入駐。食品企業(yè)就地取材,小崗村的糧食知名度也得到了提升。不僅如此,產(chǎn)業(yè)園內(nèi)還開拓出種植、研發(fā)和設備制造等多個板塊,先進加工生產(chǎn)線還出口至海外。村集體經(jīng)濟收入從2012年的410萬元增長至2023年的1420萬元,增幅246.3%;村民人均可支配收入34900元,村集體連續(xù)7年分紅,從350元到700元,實現(xiàn)六連增。小崗片區(qū)生產(chǎn)總值達20.5億元。?

在嚴宏昌家里,上游新聞記者看到,“大包干”初期的幾張老照片被他裱起來放在醒目位置。照片里,年輕的嚴宏昌坐在地頭意氣風發(fā)。嚴宏昌自豪地說:“當時看到電視里,人家用拖拉機耕地羨慕得不行,現(xiàn)在我們不僅有了大型拖拉機,還實現(xiàn)了智能化生產(chǎn),產(chǎn)品銷往全國各地,家家戶戶都有了小汽車,小崗村再也不也是那個落后的小崗村,現(xiàn)在的日子真是做夢都不敢想。”

小崗村的農(nóng)家樂。? ? 攝影/上游新聞記者 時婷婷

農(nóng)旅融合中的年輕力量

“兩任村官,六載離家,總是和農(nóng)民面對面,肩并肩。他走得匆忙,放不下村里道路工廠和農(nóng)田,對不住家中嬌妻幼女高堂。那一年,村民按下紅手印,改變鄉(xiāng)村的命運;如今,他們再次伸出手指,鮮紅手印,顆顆都是他的碑文。”在小崗村黨委第一書記沈浩的紀念館里,講解員嚴淑淑在向游客介紹沈浩在小崗村工作時的事跡,當念到2009年度“感動中國”人物評選中沈浩的頒獎詞時,嚴淑淑稍有哽咽。

作為土生土長的小崗村人,嚴淑淑從小就聽長輩們講小崗村“紅手印”的故事。“我的爺爺是18名帶頭人之一。現(xiàn)在我成為小崗村講解員,在講解中對小崗村改革有了更深的感悟,我也和小崗村一起成長。”嚴淑淑說,隨著小崗村引進的知名企業(yè)越來越多,很多年輕人都愿意留在村里工作,年輕化的發(fā)展思路也給小崗村帶來更多活力。

嚴淑淑平時通過拍短視頻來介紹小崗村的新風貌,有時還會開直播,線上教學鳳陽花鼓。上游新聞記者看到,在嚴淑淑的快手賬號里,不僅有小崗村一年四季的變化,還有村民們生活的點點滴滴。同樣,在街邊、在多個商店里,很多村里的年輕人都在通過直播帶貨的形式將小崗村的產(chǎn)品和文化傳播出去。

大量短視頻的傳播,喚醒了小崗村的“網(wǎng)紅”潛質(zhì),農(nóng)旅融合的發(fā)展思路讓小崗村在互聯(lián)網(wǎng)上再次出圈。

在小崗村,以茅草屋、獨輪推車、夯土墻、打谷場、瓦房為主題,還原上世紀60-80年代小崗村農(nóng)民生產(chǎn)生活場景的農(nóng)家樂,成為這里最有特點的民俗體驗區(qū)。 在建成不久的“小崗村宿”,上游新聞記者體驗了一次不一樣的鄉(xiāng)村游:復古的茅草屋里是現(xiàn)代化的民宿設施,屋外擺放著從村民家收集來的老農(nóng)具。

看著河道里的風車、谷倉外形的小賣鋪,穿梭在民宿周邊的花叢和稻田里、再吃上一頓地道的農(nóng)家飯菜,人們會覺得時間都慢了下來。現(xiàn)場聆聽“大包干”帶頭人講故事,欣賞鳳陽花鼓、鳳陽民歌、鳳陽鳳畫等非遺文化,體驗釀酒坊、醬醋坊等傳統(tǒng)制作工藝,這些亮點為小崗村帶來了不小的流量。

嚴淑淑在沈浩紀念館里講解。? ? ?攝影/上游新聞記者 時婷婷

鳳陽縣相關(guān)負責人介紹,小崗村農(nóng)家樂的茅草屋民宿不少都是老房子原址改建的,每到假期,這里不僅是享受慢生活的好去處,也是不少研學團、旅游團的首選地之一。

每年小崗村的葡萄文化旅游節(jié)還會吸引大量游客到小崗村旅游,嚴淑淑說,音樂節(jié)上“有音樂,有美食,還有樂隊和煙花”。

不一樣的小崗村深度游帶火了鄉(xiāng)村旅游“夜經(jīng)濟”的同時,不少流量主播的加入,更讓小崗村獲得眾多網(wǎng)民的好感。

意識到旅游正成為小崗村新名片后,圍繞文化資源和旅游消費需求,小崗村開始全力推進“鄉(xiāng)村旅游+”模式。

安徽省首屆綠色食品年貨節(jié)、“二十四節(jié)氣里的滁州味道”主題市集文旅活動先后在這里成功舉辦。2023年,小崗村接待游客23.17萬人次,經(jīng)營收入1156.82萬元。此外,小崗村還通過旅游+農(nóng)業(yè)農(nóng)旅融合的方式開發(fā)特色農(nóng)產(chǎn)品木榨油、小曲酒、五谷雜糧、花鼓掛件等旅游商品二十余種。2023年旅游產(chǎn)品的銷售收入達到98.53萬元。鳳陽縣官方消息稱,目前小崗村國家級研學實踐教育基地正在加快建設,家庭游、研學游正在成為小崗文旅游的新亮點。?

“看到小崗村的變化,您有什么感受?”坐在當年的茅草屋前,嚴宏昌沉思片刻告訴嚴淑淑:“我們趕上了好時候,小崗村趕上了好時候。”

上游新聞記者?時婷婷

編輯:楊波責編:郎清湘審核:王蓉