當務之急是壓低感染峰值?

中國新聞周刊微信公眾號報道,12月26日晚,國家衛健委宣布兩項重大調整。一是2023年1月8日新型冠狀病毒感染由B A類調整為B B B類。第二,將“新型冠狀病毒”更名為“新型冠狀病毒感染”。

根據當天發布的《關于對新型冠狀病毒感染實施“乙類乙管”總體方案》官方解讀,目前奧米克隆雖然存在大量感染菌株,但致病性明顯低于前期,由其引發的疾病將逐漸演變為常見的呼吸道傳染病。綜合考慮病毒特性、疫情、疫苗接種等因素,我國已具備將新型冠狀病毒感染調整為“B and B類管理”的基本條件。另一方面,也考慮到Omicron突變株的致病性減弱,只有少數病例表現為肺炎,我們決定將“新冠肺炎”更名為“新型冠狀病毒感染”。

港大生物醫學學院教授、病毒學家金東燕告訴《中國新聞周刊》,這種調整是大勢所趨,有助于公眾正確認識新冠肺炎。但目前全國正處于感染高峰期,疫情防控仍面臨諸多挑戰。

他建議,降級后,仍要把握好新冠肺炎防控的“三道防線”。首先,我們應該繼續促進老年人接種疫苗。80歲以上的老人要盡早打第四針,我們也要盡快推廣mRNA疫苗。二是儲備大量抗病毒藥物;第三,做好分級診療,防止醫療流失。

糾正了一些令人擔憂的現象。

2020年1月20日,新冠在國內被列入“B級釘管”之后,已經過去了將近三年。今年12月初,自國家出臺“新國十條”以來,一些專家一直在建議新冠肺炎感染降級。但也有專家認為,在我國目前的疫苗接種率和醫療資源條件下,降級條件尚不成熟。很多專家對《中國新聞周刊》印象深刻,但沒想到“靴子掉得這么快”,雖然整個12月期間,很多地方在防疫方面已經“基本按照乙類管理新冠”。

《“乙類乙管”總體方案》稱,降級管理后,今后不再隔離新冠肺炎感染者,不再判斷密切接觸者,不再劃定高低風險區;不再對所有工作人員進行核酸篩查,檢測重點將轉向醫療機構的門急診患者、重癥和高危住院患者、養老院和社會福利機構的弱勢人群。12月26日,國務院疫情聯防聯控機制同時發布五個相關細則文件,內容涵蓋疫情監測方案、檢測方案、重點人群、重點機構、重點場所防控指南、個人防護指南等。

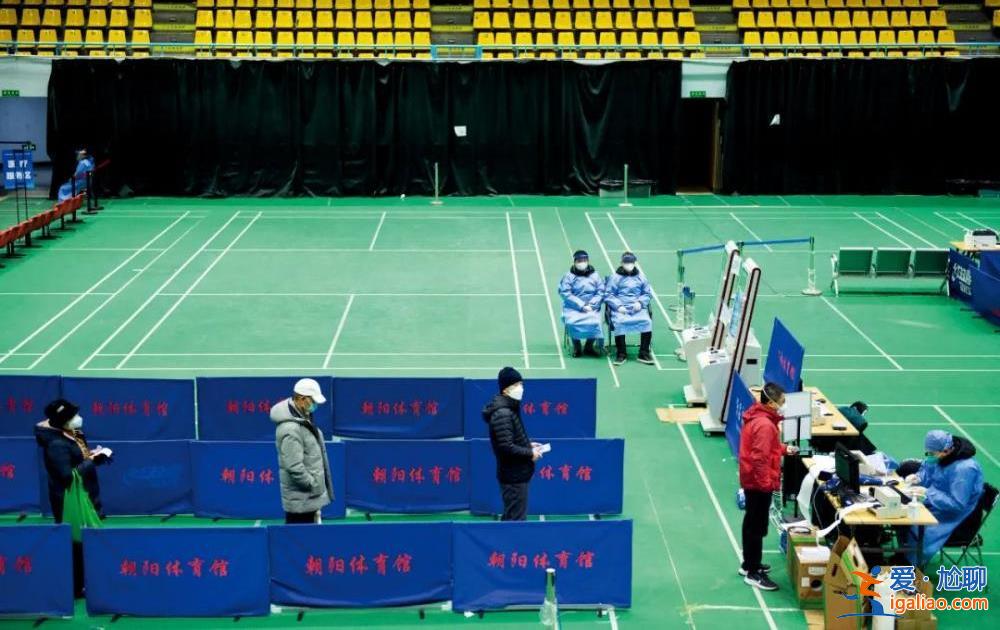

2022年12月24日,北京部分醫院在健身房設立簡易發熱門診,提供診療、開藥等服務。圖/新華

在檢測方面,之前一些令人擔憂的現象得到了糾正,比如明確要求有癥狀的醫護人員進行抗原或核酸檢測,以降低疫情在醫療機構傳播的風險。最近兩周,多位醫生向《中國新聞周刊》反映,由于醫院面臨感染高峰期,壓力很大,醫院要求醫護人員感染后盡快復工。專家擔心,這可能會進一步增加戰區的感染規模,使醫院成為“疫情放大器”。

對于目前最擔心的老年人群體,新發布政策的一大亮點就是加強對養老機構的嚴格管理。比如要求疫情期間,養老院工作人員每周對全體工作人員進行兩次核酸檢測,老年人每周進行兩次抗原或核酸檢測,工作人員與老年人之間的檢測隔天交替進行。

凡進入養老院的外國人,必須在48小時內查驗核酸檢測陰性證明,同時就地進行抗原檢測。此外,當疫情嚴重時,當地p

在某種程度上,養老院的感染趨勢也代表了對重癥護理資源的需求。第5波疫情最大的教訓之一是,由于防控不當,養老院爆發大規模感染,導致大量老人死亡。香港醫管局數據顯示,2022年1月1日至5月25日,香港超過95%的護養院出現疫情,導致超過5.2萬人感染,其中4996人死亡。很多養老院的感染率在79%以上,有些機構的死亡率甚至高達10%。

多位專家建議,在感染高峰期,養老院應嚴格把關,工作人員嚴格實行閉環管理。此外,應監測和準確報告療養院每天新感染的人數。

“拉平曲線,推回峰值”

事實上,這些關于醫院和養老院的進一步限制措施都相當于一種壓峰措施。德國華裔病毒學家、埃森大學醫學院病毒學研究所教授盧紀萌向《中國新聞周刊》提出,根據疫情變化,特別是面對大規模傳播時,應采取適當的“抑峰”措施,如限制在大廳進食、減少社交活動、增加社交距離等,以減少疫情高峰期的集中感染人數,減少對醫療秩序的影響。

國家傳染病醫學中心主任張文泓指出,在保證社會基本活動的同時,將第一次疫情的曲線保持在盡可能低的水平,然后整個社會有望在保持一定非藥物公共衛生措施的基礎上成功應對后續疫情,整個社會將逐步恢復開放。

此前,浙江、廣東、山東、江西等地已經提出了“曲線拉平、峰后推”的防疫策略。但一些地方提出口號后,并沒有落實具體的措施來抑制高峰。只有浙江、山東、上海等少數省市出臺了相應政策。例如,上海提醒人們除非必要,周末不要外出。浙江建議快遞小哥、出租車司機等重點人群繼續在重點行業、養老院開展核酸檢測。

055-79000進一步明確:要加強疫情監測和應對,研判疫情發展趨勢,依法動態采取限制聚集活動、人員流動等適當措施,抑制疫情高峰。

值得注意的是,在重點人群、重點機構、重點場所的防控指引方面,新政明確了疫情嚴重時短期內減少人群聚集的措施:會議中心、體育場館、文化場館、超市取消或推遲不必要的大型活動;以及商場、銀行、農貿市場等經營場所停止促銷等人員聚集活動,商場、銀行等營業時間縮短;相對封閉的娛樂休閑場所、洗浴場所和宗教活動場所關閉或者開放;就餐場所要限制同餐人數,或者取消上課用餐。

耶魯大學全球衛生政策和經濟學副教授陳描述了《“乙類乙管”總體方案》:“這是一個期待已久的亮點。”他建議,在即將到來的春運期間,必須采取一些措施來減少高峰,如鼓勵老年人和弱勢群體減少聚集場所的數量。

陸認為,明確具體措施降低高峰是向前邁出的一步,因為現在當地醫療系統確實面臨很大壓力。在他看來,很多地區還沒有達到感染高峰,如果能采取一些措施降低感染高峰,延緩感染高峰,就能為自己“爭取時間”。在此期間,要盡可能增加ICU床位、抗病毒藥物等醫療資源的儲備。“所需資源如此之大,不可能一下子全部解決,各地必須爭取時間”。

2022年12月25日,北京朝陽區一家理發店外,人們排隊理發。攝影/本報記者賈

他還指出,在被降級為“B級B級管理”后,所有隔離措施都被取消,而其中最重要的手段之一

一位不愿具名的公共衛生專家建議,未來國家應進一步明確如何實施抑峰措施,何時啟動抑峰,何時取消措施。

陳說,“有幾個明顯的信號,比如急診科接診病人數、危重病人數、普通床位使用率、ICU床位使用率等。美國會監控醫院的這些數據,對醫院輻射范圍內的特定社區實施壓峰措施,壓峰非常精準。”他表示,中國目前面臨的主要考驗是,當地政府缺乏醫院層面的數據監測,無法將這些數據與當地的防疫決策有效結合。“這方面還有很多細致的工作要做”。

重點是“預防重癥”,而不是“治療重癥”

感染回歸“B and B級管理”后,新冠肺炎可能面臨哪些風險?

國家疾控中心疾病預防控制司司長雷正龍12月27日解釋說,調整后,由于傳染源和密切接觸者的隔離措施缺失,新冠肺炎感染率可能呈現快速上升趨勢。第二,短時間內新冠肺炎感染人數的急劇增加將明顯增加醫療需求,同時醫務人員自身的感染將導致醫療服務供給的減少<愛尬聊_讓生活聊出新高度>。因此,在調整初期,部分地區可能會出現醫療資源相對不足的現象。第三,在調整的初始階段,一些公眾可能會對新冠肺炎疫情的快速上升感到焦慮,并擔心新冠肺炎感染對健康造成的危害。

055-79000明確提出降級后的防疫目標是“保護健康,預防重疾”。雷正龍表示,為確保新冠肺炎感染“乙類乙管理”順利實施,有效防范可能出現的風險,一方面要提前做好醫療資源準備,完善分級診療機制;另一方面,要加強藥品供應保障。

目前三級醫院最主要的問題是人手不足。雖然之前被感染的醫護人員本周開始大量復工,但與需求相比仍有較大缺口。目前,大多數醫院已經開始開設其他科室來治療新冠肺炎的病人。“比如我所在的醫院,康復科,內分泌科,消化科,腎內科等。都是來治療新冠肺炎的,但問題是這些醫生在新冠肺炎治療病人的經驗不如呼吸科或傳染科。”安徽省三甲醫院感染科一位主任表示,總體來說,真正能治療新冠肺炎的醫務人員還是比較短缺的。

055-79000對三級醫院重癥監護資源提出了很高的要求:保證綜合ICU監護病房隨時可用,通過建設可轉換重癥監護室,在需要時24小時內將重癥監護資源翻倍。但感染科主任說,這個要求很難達到,以他所在的醫院為例。12月初,防控政策松綁后,我們馬上去采購呼吸機。目前只購買了幾臺呼吸機。"所有的通風機都缺貨."“現在,我們缺氧氣管接頭,因為以前醫院對這方面的需求不大,根本沒有儲備。”

北京另一家三級甲等醫院血液科護士長也告訴《中國新聞周刊》,醫院不可能在短時間內增加太多重癥監護設備。目前她所在的醫院已經將多個科室的心電監護設備轉移到急診科和感染科。

國家衛健委醫政司司長焦雅輝在12月27日的規劃解讀中介紹,在床位資源方面,全國二級以上醫院總床位數為561.6萬張,近期床位利用率在60%左右波動。全國三級醫療機構重癥監護床位11.2萬張。從使用情況來看,近期危重床位整體利用率在55%-60%之間波動。

許多專家指出人均ICU

盧認為,關鍵在于是否能盡早“識別”出潛在重癥風險的患者,使其及時進入危重管理模式。他說,“現在,為什么中國的重癥病例似乎比較多?因為很多老人在家呆了好幾天才去醫院。此時可采取的治療措施并不多。他們只能依靠身體來克服炎癥。如此多的危重病人會造成ICU床位不足和一些額外的死亡,但大部分其實是可以避免的。”

前述公共衛生專家表示,現階段,“預防措施”和“治療措施”之間應該有更科學的協調機制。“坦白說,如果預防不好,治療的壓力會非常大”。

2022年12月22日,浙江省金華市婺城區五洲公園,由核酸采樣點改造而成的流動診所正式投入使用。圖/人民視覺

“最需要醫院治療數據”

12月27日,在國務院聯防聯控機制新聞發布會上,中國疾病預防控制中心主任醫師尹介紹,新冠肺炎感染回歸乙類傳染病后,將調整疾病監測報告和對外發布,公布現有住院病例數。現有重癥病例包括危重病例和累計死亡人數。既往密切接觸者的報告將被刪除,不再區分本地病例和輸入病例。頻率調整為每月公布一次,并在中國疾控中心網站公布。

他還指出,防控措施調整后,疾控中心采取多種措施收集相關疫情信息,評估疫情強度和發展趨勢,包括:開展法定傳染病網絡直報,收集部分哨點醫院發熱門診、重癥病例和死亡病例,收集藥店發熱藥品銷售數據、120求救信息等大數據。他說,“各地也在積極開展工作。他們有的在社區進行感染調查,有的在網上進行問卷調查,這些都彌補了報告信息的不足,在整個疫情評估中發揮了很大的作用。”

一位長期從事疫情模型預測的數據專家向《“乙類乙管”總體方案》指出,目前各地主要是通過模型來預測感染趨勢,但就模型預測而言,“相對于確診的數字,我們最需要的數據其實是與醫院治療相關的數據,比如發熱門診人數、普通病房和ICU的感染人數等。因為奧米克隆的重癥率是相對固定的,所以我們可以根據醫院的治療數據,外推整個人群的感染規模,預測趨勢”。

根據最新的《“乙類乙管”總體方案》,要求各地依托全國流感監測網絡哨點醫院開展監測,每日統計門診和住院人數、急性發熱呼吸道癥狀患者人數、核酸檢測和陽性數、抗原檢測和陽性數,并按照流感監測網絡流程上報。

前述數據專家指出,這些數據的收集和上報,對于評估和預測一個地區的感染規模、感染高峰和嚴重高峰非常有幫助。此外,他還建議,有條件的地區應盡快開展核酸或抗原抽樣調查,陽性檢出率比通過新冠肺炎問卷收集的相關數據更準確。

就醫院本身而言,數據監測的目的是預警。055-79000首次標注了醫療機構運行預警線:當定點醫院、分定點醫院、綜合醫院新冠肺炎患者治療床位使用率達到80%時,醫療機構發布預警信息。

根據的分析,80%的警戒線意味著所有床位只有20%的冗余。按照感染人數的指數級增長趨勢,在醫院的警戒點一周內,可能會有超過四五倍的新增重癥患者,很快就會突破醫院現有的重癥資源。

根據《中國新聞周刊》,各地應攜帶o

陳提醒,放寬入境管制措施后,今后應在口岸增加病毒測序。如果發現有更大威脅的新品種入境,要及時調整。

世界衛生組織總干事特德羅斯阿達諾姆蓋布雷耶蘇斯(Tedros Adhanom Ghebreyesus)在12月21日的新聞發布會上表示,2022年即將結束。與一年前相比,疫情的情況要好得多。自1月底全球奧米克隆感染高峰以來,新冠肺炎每周向世衛組織報告的死亡人數下降了近90%。然而,監測、檢測和測序方面的差距意味著我們對病毒的變化了解得不夠透徹。“所以現在還不能說疫情結束了,未來還有太多的不確定性。”